为什么你的网瘾越来越大?

看着每周的“屏幕使用时间”报告,我常常觉得自己没救了。明明收获不了什么满足感,还是忍不住一直刷手机。

为什么网络成瘾变得越来越普遍,为什么年轻人离开手机就好像活不下去了?

下文的作者是著名的成瘾研究专家,他指出:我们以为自己有选择的自由,却活在一个精心设计的成瘾时代。

“下拉刷新”机制的发明者和“点赞”按钮原型代码的编写者都曾表达过对这些发明的后悔。在你屏幕的另一端,可能有一千个负责破坏你自控力的专家。

01.

网络成瘾是一种病吗?

网络的诱惑几乎无处可躲,上网已经成为发达国家社会生活中的一个既定特点。成瘾治疗专家深知问题的症结所在。他们的目的是“停止使用有问题的应用程序,控制并平衡网络使用”,就像食物成瘾康复团队提倡谨慎、均衡饮食一样。

二者的相似之处不止于此。

食瘾者和网瘾者都会沉迷其中,失去控制,出现耐受性(吃得更多,上网时间更长),出现焦虑冲动等相关失调症状,在戒断的时候都会经历抑郁。虽然有家人软磨硬泡、社会抨击指责,他们还是经常故态复萌,依旧我行我素。

而且食瘾者和网瘾者的数量都在增长。2000至2009年(在智能手机的普及加剧这种情况之前),美国和欧洲开展的数项调查显示,网瘾普遍率在1.5%至8.2%之间。中国的研究发现,这一数值在2.4%至6.4%之间,但一些子群的网络成瘾率接近18%。在发达国家,网络成瘾至少已经和食物成瘾一样普遍。在青少年之中更是如此。

电影《社交网络》

对互联网和其他消遣娱乐的电子设备成瘾在戒绝的刺眼光线下展现得一清二楚。

2010年,一组国际研究人员让来自10个国家的1000名大学生24小时不用电子媒体,然后记录他们的感受。典型的回答包括惊异、焦躁、无聊、孤独、焦虑和抑郁,他们的开场白通常是坦白承认自己过度使用电子设备,承认上瘾,这种反应跨越了不同文化:

中国学生:事实上,我非常沉迷于电脑和互联网。这次实验结束后,我认识到媒体就像一张张开的大网,把我困住了。

乌干达学生:如果我不一上来就承认自己其实非常依赖网络,那么这将不会带来任何好处。

阿根廷学生:我意识到,每24小时中,我有15个小时都和一个机器绑在了一起。

墨西哥学生:现在已经很晚了,我脑子里唯一的念头是(一个精神病患者的声音):“我想上脸书。”“我想刷推特。”“我想看YouTube。”“我想看电视。”

英国学生:24小时一结束,我立刻抓起了我心爱的黑莓手机,打开了我的笔记本电脑。我觉得自己简直就像是毒瘾者,经过了长时间的彻底戒毒后重新获得了毒品。

和酒精、毒品、加工食品、赌博一样,使用电子媒体也受毒物兴奋效应的影响。

人们的使用程度各有不同,从偶尔使用到数字版茶歇——打发无聊、提振精神的有益使用,再到损人害己的过度使用和逃避现实的使用。对于是将最后一种情况称为网络成瘾、网络成瘾障碍、网络使用障碍、病态互联网使用障碍还是其他,临床医生们存在分歧。

然而,他们发现了一个共同点。那些过度使用网络的人变得非常喜欢用网上娱乐躲避现实生活中的麻烦。他们的举止非常像进入机器空间的机器赌徒,只不过他们的大多数活动——例如大型多人在线角色扮演游戏(MMORPG)—都带有社交元素,这增强了虚拟的吸引力。

没有哪个自尊心强的《魔兽世界》DPS(每秒输出高伤害的角色)愿意错过团队的下一次大规模作战。现实生活中的人对这些追求持悲观看法。老师给出不及格的分数,家长威胁恐吓,老板拿出解聘通知书,配偶拿出离婚文件,法官给出治疗令,将人送去网瘾治疗营。

电视剧《人生切割术》

自由意志主义者和医疗化怀疑论者认为强制治疗十分荒谬。它真的是像毒瘾一样的瘾症吗?它是一种某类人群更容易得的后天的大脑疾病吗?这些有关食物成瘾的争论在网络成瘾的问题上再次浮现出来。只是这一次争论更加混乱,因为网络成瘾比强迫性进食涉及更广泛的活动,成瘾对象包括数字色情作品、网络赌博、电子游戏和角色扮演游戏、成人幻想聊天室、eBay等购物网站、社交媒体平台和网上闲逛。

不同群体表现出不同类型的成瘾。男性更倾向于对电子游戏和色情作品成瘾,女性则更倾向于对视觉主导的社交媒体和强迫性购物成瘾。一些精神病学家将后者归类为成瘾,其他人则将其视为一种强迫症。

如果比较食物成瘾和药物成瘾就像比较苹果和橙子,那么比较食物、药物和网络成瘾就像是比较苹果、橙子和不同品种的葡萄。

02.

屏幕的另一端

有一千个负责破坏你自控力的专家

网络成瘾难以评估的另一个原因在于它相对新奇,尤其是通过配备的摄像头、可以上网的移动设备使用社交媒体的习惯。历史需要视角,但这是我们所缺乏的。在印度等国家,一些廉价的声控设备带有使用方法简单、以视频为中心的应用程序,这些设备才刚开始将社交媒体革命带给贫穷、文化程度较低的消费者。

但进行一些说明还是有必要的,因为毋庸置疑,数字技术加速了享乐、恶习和成瘾的历史。简而言之,有三个现象最为突出。

第一,数字化互通和移动性带来了全新的成瘾行为模式。撇开学术界对这些行为分类和成因的争议,这些行为本身已经成为社会现实。

当我告诉人们自己正在写一本关于成瘾历史的新书的时候,几乎所有人的反应都是,我应该把孩子们沉迷智能手机加进去。曾经的小麻烦已经成了真实的担忧,注意力不集中的司机导致了越来越多的事故伤亡,更不用说越来越多的有关霸凌、焦虑和学业失败的报道了。无法自拔地琢磨社交媒体上的帖子使得学习其他东西的时间减少了。

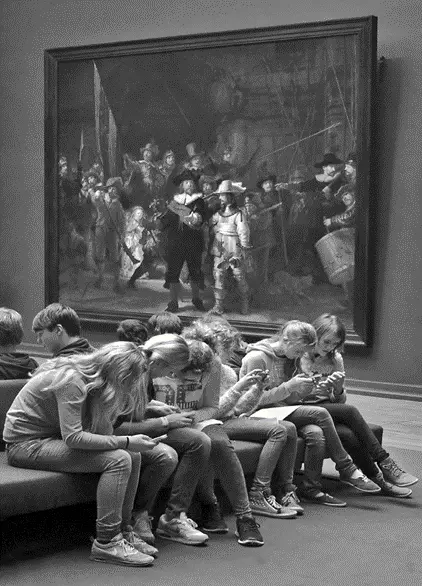

2014年12月,海斯贝特·范·德尔·瓦尔的摄影作品展现了学生们无视伦勃朗的著名画作《夜巡》。这张图迅速传播开来,控诉了失落的虚拟一代沉迷社交媒体。一些人辩称,这些年轻的学生当时只是在从荷兰国立博物馆的应用软件上搜集艺术史信息,但这似乎不太可能。2017年6月,我站在画中同一地点,从14位年龄相同、姿势相同的学生肩膀上看过去。全是社交媒体,只有一个例外。他们与展厅另一边的学生形成了鲜明对比,那些学生被现场解说吸引到这幅杰作前。

第二,互联网的发展为旧恶习和旧瘾症的传播创造了新的全球机遇,这些恶习包括赌博、精神活性药物、卖淫和色情作品。的确,从互联网商业化伊始,色情作品已经占据了互联网流量的一大部分。

脏话也有了新的发泄途径。过去,脏话从未带有浓重的商业化色彩,但它是一种传统的恶习,是一种经边缘系统而非大脑皮层语言区处理的情绪化语言,也是一种禁忌,一种具有刺激触发性质的攻击性行为。

脏话和与它相关的其他男性恶习、低级恶习一样,会冒犯和贬低他人。两次世界大战期间,脏话在士兵间盛行,然后日益成为常见的公众行为。当《坏习惯》一书于1993年出版时,讲脏话已成为常态,在伯纳姆看来,这是美国反恶习者的又一败绩。

在接下来的25年里,这一败绩演变为全球性的溃败。网络的放荡主义和匿名性助长了脏话、侮辱性言论等各种语言攻击,例如故意挑衅、引发争端的行为(trolling)。《城市词典》将“trolling”简洁地定义为:“在网上做个混蛋,因为你可以这么做。”

第三,新恶习和旧恶习的新发泄方式都经过了精心设计,将收益、消费者数据和设备或应用软件的使用时间最大化。

和赌博机器一样,注意力是企业的关键资产,行为科学是获取注意力的方式。

伦理学家特里斯坦·哈里斯指出,对于每一个努力自我控制电脑使用时长的人而言,屏幕的另一端都有一千个负责破坏自控的专家。游戏开发商研究年轻玩家,分析他们的鼠标点击量,设计出强化方案,以延长游戏时间,促进游戏相关产品的销售。

03.

为什么对青少年而言

智能手机是最好玩的东西

记者南茜·乔·塞尔斯在2016年出版的《美国女孩:社交媒体和青少年的秘密生活》一书中重点介绍了数字恶习和成瘾的三个面向——新的、旧的和精心设计的。

塞尔斯采访了200多位拥有智能手机的女孩,她们的年龄在13至19岁之间,塞尔斯问她们,社交媒体如何改变了她们的生活。

全书的主旨是这些女孩将现实转移到了一个数字世界,那里充斥着偶像崇拜、露阴癖、酒后约炮、色情性爱、不断分心、集体失眠、恶言恶语、网络欺凌、脱敏、有关容貌和受欢迎程度的焦虑。主要的受益者是化妆品制造商和硅谷老板,他们将青少年的时间同广告收益等同起来。

塞尔斯写道,他们倾向将女性物化,就像学校里给女同学发色情短信,希望能收到裸照回复的男生一样。

电影《社交网络》

塞尔斯的研究对象主动承认,她们对手机、网络视频和社交媒体成瘾或者说沉迷其中,最严重的用户一天要在上面花费9到11个小时。和其他瘾症一样,强化既有积极的一面,又有消极的一面。帖子或照片上的每一个赞、每一条转发消息都是随时会到来的精神小奖励。

持续不断的信息流,尤其是关于个人排在性感等级排序什么位置的信息,是一种强有力的奖赏。无法获得这类信息是一种令人苦恼的焦虑之源。和网络上的其他事物一样,它有自己的名字——“错失恐惧症”(Fear of Missing Out,简称FOMO)。

塞尔斯在洛杉矶采访另一组女孩时问她们,如果社交媒体让她们的生活变得痛苦不堪,为什么不直接远离社交媒体。回答是:“因为那样的话,我们就没有生活可言了。”

这是典型的成瘾者的回答,但稍稍有些不同。在戒断症状的名单上,焦虑和烦躁已经获得了一个新伙伴——对社会性死亡的担忧。

其他文化中上网的孩子们发现自己也和智能手机捆绑在了一起,智能手机是世界上最有吸引力的东西。他们说,自己不能想象没有手机的生活。手机是他们的生命,如果手机丢了,他们会发疯。

他们需要应用软件来增强自信,他们渴望完美的自拍。一切都绕着社交媒体转。他们不能抛弃网友,无法放弃深夜聊天,因为害怕遭到排斥。这些孩子和他们在美国的同龄人一样,已经掉进了终极的奢侈品陷阱。

随着智能手机和平板电脑征服了消费电子产品市场,社交媒体开始转向移动端,这个陷阱在2007年以后变得更为隐蔽。到了2015年,92%的美国少女每天都上网,24%的女孩“几乎一直”在线。其中原因不难看出。

一个个性化外壳里的智能手机似乎将青春期的解放体现到了极致,手机就像一台便携的自动售货机,里面满是令人心情愉悦的应用程序。但像其他许多例子一样,在智能手机这件事上,消费者自主的羊皮下,是远程操纵情绪的恶狼。

本文摘选自

《成瘾时代》

副标题: 坏习惯如何变成大生意

作者: [美] 戴维·T.考特莱特

译者: 刘天欣

出版社: 上海教育出版社

出品方: 万镜MirrorForest

出版年: 2025-7